Ortskerne in ländlichen Gemeinden verzeichnen zunehmend Leerstände. Im Bild: Geras in Niederösterreich. Foto: Isabel Stumfol

Leerstand ist kein rein urbanes Phänomen – im Gegenteil. Gerade auch in kleineren Gemeinden ist er Sinnbild tiefgreifender Strukturveränderungen. Die Reaktivierung von Leerständen in Ortskernen ländlicher Regionen wird nun erstmals mit 26,25 Mio. Euro gefördert.

Während urbaner Leerstand vielfach medial besprochen wird, zeigt sich in ländlichen Gemeinden ein stillerer, aber ebenso folgenreicher Strukturwandel. Deren Ortskerne erfüllten über Jahrhunderte hinweg eine zentrale Rolle in der Daseinsvorsorge und lebendigen Kultur ländlicher Regionen: Funktionen wie Nahversorgung, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Arbeiten, Pflege sowie kultureller und sozialer Austausch wurden hier gebündelt und waren auf kurzen Wegen erreichbar. In den vergangenen Jahrzehnten hat allerdings eine Vielzahl sozialer und ökonomischer Transformationsprozesse dazu geführt, dass Ortskerne in ländlichen Gemeinden zunehmend Leerstände zu verzeichnen haben und an Bedeutung verlieren – mit weitreichenden sozialen und ökologischen Konsequenzen.

Leerstand auf dem Land lässt sich auf verschiedene Entwicklungen zurückführen. So konzentriert sich die Siedlungsentwicklung vielerorts immer noch stark auf Bautätigkeiten am Ortsrand – auf der „grünen Wiese“. Insbesondere Nahversorgungseinrichtungen wurden aus den innerörtlichen Zentren an die Siedlungsränder verlagert, wo die Errichtung größerer Gebäudekomplexe möglich wurde und ein hochdiversifiziertes Warenangebot präsentiert werden konnte. Der Kreisverkehr, der die Parkplätze von mehreren Supermärkten, Baumarkt, Bekleidungsgeschäft und Drogerie in Einem erschließt, gehört mittlerweile zum vertrauten Landschaftsbild. Dieser Fokus auf Außenentwicklung führt nicht nur zu Zersiedelung und erhöhter Flächeninanspruchnahme, sondern auch zu einer kontinuierlichen Verlagerung ehemals im Ortskern gebündelter Funktionen. Während der Ort in den Außengebieten wächst, wird das Zentrum zunehmend ausgehöhlt. Auch Abwanderung wichtiger Dienstleistungen in größere Städte, demografischer Wandel, Digitalisierung und Verdrängungsdruck etwa durch Übertourismus tragen maßgeblich zu diesem Prozess bei.1

Von Beginn an waren diese Entwicklungen auf das Engste mit der Zunahme des motorisierten Individualverkehrs verbunden. Wer heute auf dem Land nicht auf ein Auto zugreifen kann oder auf das teilweise nur rudimentär vorhandene öffentlichen Nahverkehrsangebot angewiesen ist, braucht oft die Fahrdienste von Verwandten oder externen Dienstleister*innen, um die eigenen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zu Fuß oder mit dem Rollstuhl sind Ärzt*innen, Lebensmittelläden, Kultur- und Diskussionsveranstaltungen und selbst Freund*innen oft außer Reichweite. Da sich viele soziale Trends der letzten Jahrzehnte (Einkaufsverhalten, steigender motorisierter Individualverkehr etc.) auch baulich manifestiert haben, sind heute politischer Wille und eine aktive Zivilgesellschaft essenziell, um diese Entwicklungen in eine neue Richtung zu lenken.

Dabei ist die Stärkung von Orts- und Stadtkernen wesentlich für lebendige und attraktive Gemeinden. Ein funktionierender Ortskern trägt maßgeblich zur Identifikation der Bewohner*innen mit ihrer Gemeinde bei und stärkt den sozialen Zusammenhalt, indem er Begegnungsräume für Kultur, Freizeit und gemeinschaftliches Leben schafft. Ein attraktives Zentrum begünstigt Investitionen, sichert Arbeitsplätze und erhält die lokale Wirtschaft. Auch der Abwanderung, insbesondere von jungen Menschen, kann mit der Stärkung von Ortskernen etwas entgegengesetzt werden. Kompakte Siedlungsstrukturen reduzieren zudem Bodenversiegelung, Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Umweltbelastungen.

Gemeinden, die dem Leerstand der Ortskerne etwas entgegensetzen möchten, sehen sich mit weiteren Problemstellungen konfrontiert. „Leerstand ist ansteckend“, sagt etwa Johann Stixenberger, Innenstadtkoordinator in Waidhofen an der Ybbs.2 Entsteht in einer Zone im Zentrum Leerstand, kann sich dieser schnell verbreiten: Die wahrgenommene Attraktivität des Straßenzugs sinkt, der Erhalt vorhandener Infrastrukturen wird zunehmend kostspielig.3 Daher ist die Revitalisierung von nicht mehr genutzter, bestehender Bausubstanz essenzieller Maßnahmenteil der Orts- und Stadtkernstärkung.

Leerstand bietet hier aber auch Chancen für eine gemeinsame Neugestaltung und die Entwicklung einer nachhaltigen Baukultur. Letztere bezieht sich explizit nicht nur auf die Ästhetik des Einzelobjekts, sondern auch auf soziale Abläufe, Aushandlungsprozesse und Strategiefindungen, die mit Planung, Gestaltung, Bau und Nutzung im Ort zusammenhängen.4 Über partizipative Planungsprozesse und wirkliche Beteiligungsverfahren können neue Beziehungen, Identifikationspunkte und Verantwortungsgefühle in der Bevölkerung entstehen. Nachhaltige Raumplanung für einen resilienten ländlichen Raum basiert daher auch auf Bedürfnissen, Ideen und Konsensfindungen der Einwohner*innen sowie auf der Expertise lokaler und regionaler Stakeholder. Ziel ist die Schaffung lebendiger, multifunktionaler Ortskerne mit inklusiven Strukturen, öffentlichen Räumen mit hoher Aufenthaltsqualität für unterschiedliche Nutzer*innengruppen, hochwertiger Architektur und gelebter Baukultur.

Grundlagen zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen in Österreich finden bisher in unterschiedlichen Rechtsmaterien Anwendung. Berücksichtigt werden sie insbesondere in der Raumordnung, dem Baurecht und der Wohnbauförderung. Durch die Zuständigkeit der Länder für die Raumordnung weisen die Gesetzestexte von Land zu Land auch gewisse Unterschiede auf. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass rechtliche Umsetzung allein nicht zielführend ist und ergänzende Maßnahmen auch auf strategischer Ebene gebraucht werden – etwa Bewusstseinsbildung, Unterstützung gesellschaftlicher Lernprozesse oder finanzielle Anreize.5 Förderungen setzen darüber hinaus dort an, wo bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen an ihre Grenzen stoßen. Mit ihnen setzt die öffentliche Hand Anreize für die Bevölkerung, gewisse Maßnahmen seitens Bürger*innen und Unternehmen freiwillig zu realisieren.

Im Rahmen des österreichischen Strategieplans zur Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP-Strategieplan 2023–2027) wird daher erstmals die Reaktivierung von Leerständen in Ortskernen mit 26,25 Mio. Euro gefördert. Eine gemeinsame Kofinanzierung von Bund, Ländern und EU macht dies möglich. Das Förderprogramm setzt die Empfehlungen der ÖREK-Partnerschaft zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen von 2019 direkt um. Sie adressieren zentrale Aspekte wie die Erstellung von integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten (ISEK) inklusive einer Ortskernabgrenzung und Leerstandserhebung sowie Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, Leerstandsmanagement und Sanierung von leer stehenden Gebäuden in Ortskernen. Zentral ist dabei die Betrachtung des regionalen Kontextes und der interkommunalen Zusammenarbeit. Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohner*innen sind hier grundsätzlich förderfähig. Im Rahmen von sogenannten Förderaufrufen haben die Bundesländer aktuell daher die Möglichkeit, Aufrufe zu einzelnen Fördergegenständen zu starten. Diese werden auf der digitalen Förderplattform der AMA veröffentlicht. Für Österreich sind diese leerstandsfokussierten Förderungen ein Novum und eine Reaktion auf die langjährigen Rufe nach einer Städtebauförderung, wie es sie in Deutschland seit 1971 gibt.

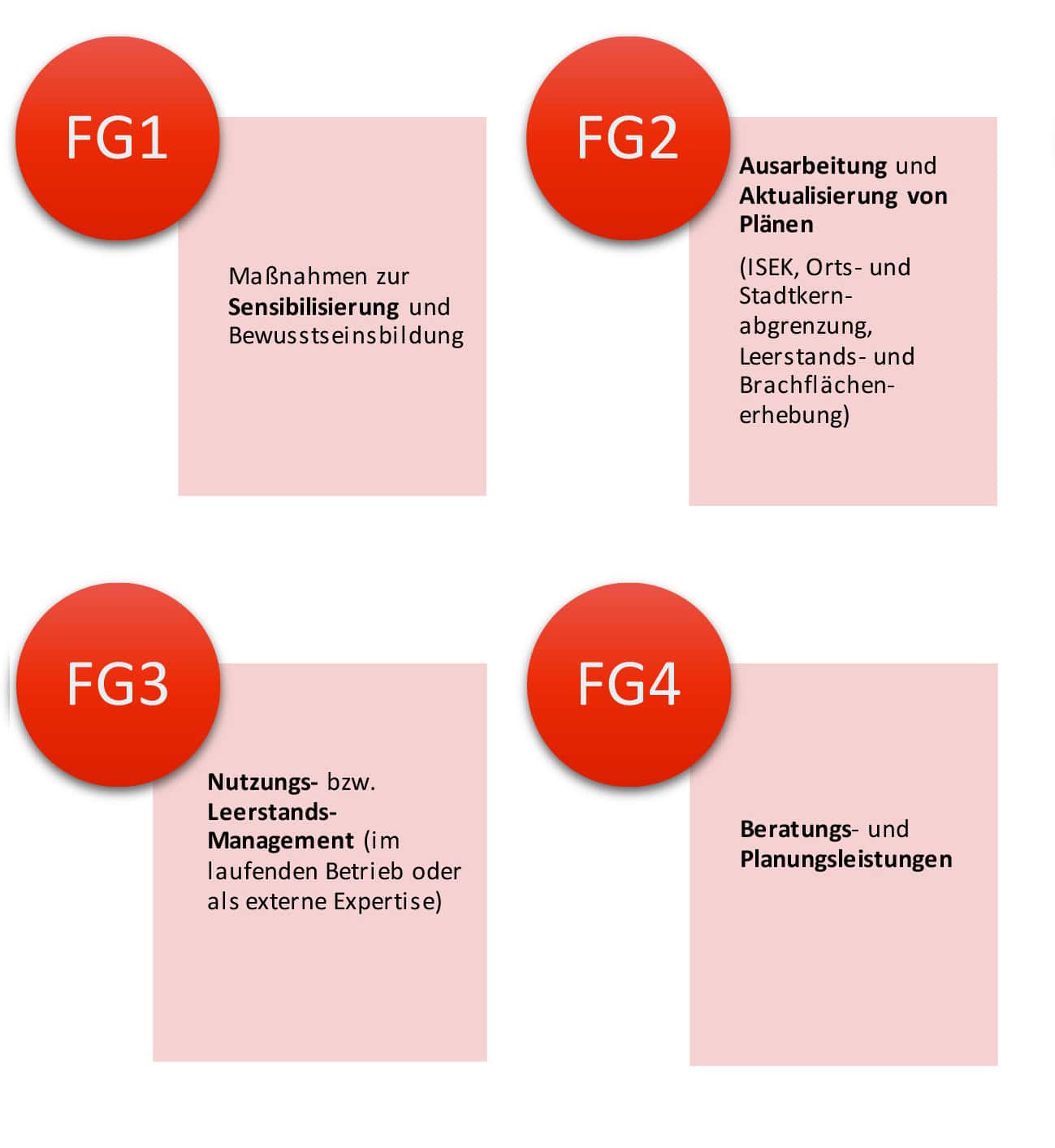

Die Fördermaßnahme 77-04, „Reaktivierung des Leerstands durch Bewusstseinsbildung & Beratung, Entwicklungskonzepte & Management zur Orts- und Stadtkernstärkung“, umfasst vier mögliche Fördergegenstände (s. Abbildung 1), die Bewusstseinsbildung, Beratung und strategische Rahmensetzung in den Fokus nehmen. Mindestens zwei Gemeinden stellen dafür gemeinsam den Förderantrag und arbeiten auch zusammen an der Umsetzung der Projekte. Zentrale Fördergegenstände sind die Ausarbeitung und Aktualisierung eines ISEK, das eine Leerstandserhebung und eine Ortskernabgrenzung enthält, sowie ein Nutzungs- oder Leerstandsmanagement. Hiermit wurden die Empfehlungen der ÖREK-Partnerschaft zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen direkt umgesetzt.

Abb. 1: Fördergegenstände (FG) in der Fördermaßnahme 77-04 des GAP-Strategieplans

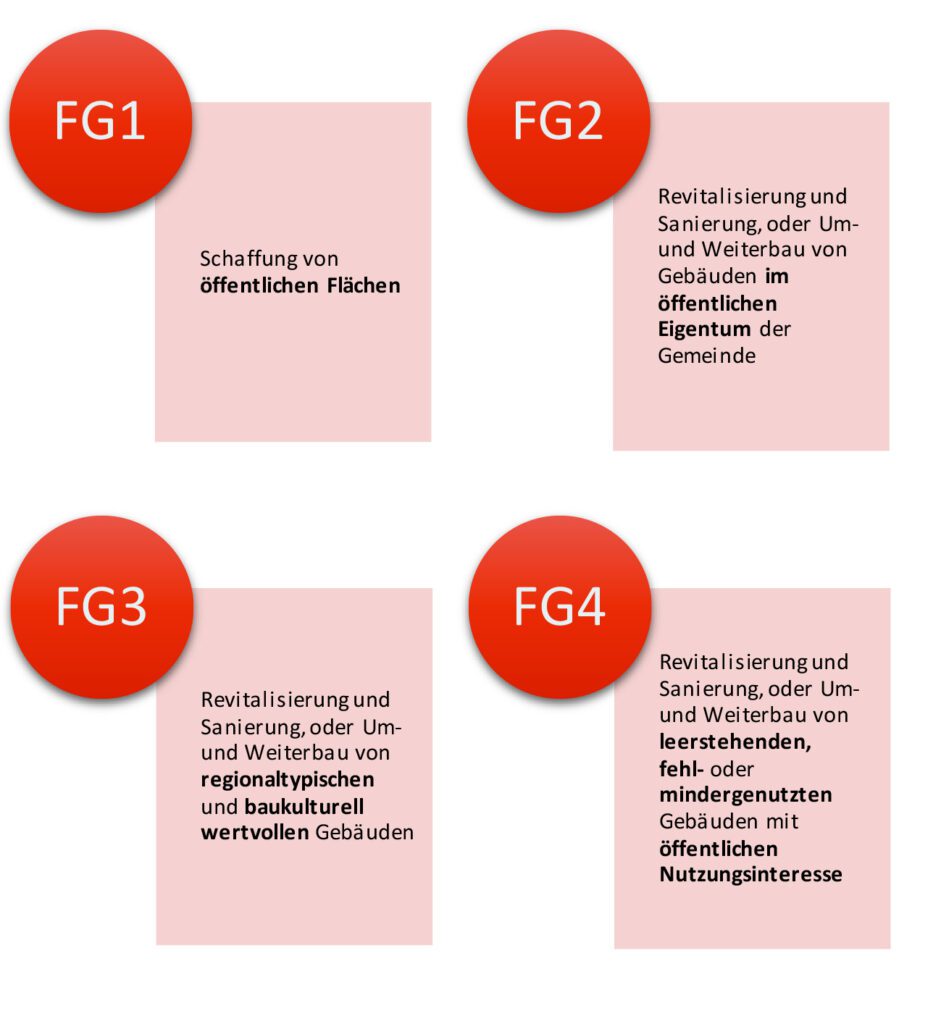

Anknüpfend daran wird die Investitionsfördermaßnahme 73-10, die sogenannte „Orts- und Stadtkernförderung“, angeboten, wobei die Sanierung von leer stehenden oder fehl- bzw. mindergenutzten Gebäuden im öffentlichen und privaten Eigentum im Orts- oder Stadtkern gefördert wird. Gebäude in privatem Eigentum sind nur dann förderbar, wenn sie entweder von baukultureller Bedeutung sind oder deren Nutzung im öffentlichen Interesse steht, wie etwa bei einem Greißler, einer Ordination oder ähnlichen Einrichtungen, die zur Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung beitragen. Darüber hinaus ist auch die Sanierung und Schaffung von öffentlichen Flächen wie beispielsweise Begegnungszonen oder Dorfplätzen im Ortskern grundsätzlich förderbar (s. Abbildung 2).

Abb. 2: Fördergegenstände (FG) in der Fördermaßnahme 73-10 des GAP-Strategieplans 23-27

Der Blick auf ländliche Räume zeigt: Leerstand ist kein rein urbanes Phänomen – im Gegenteil. Gerade auch in kleineren Gemeinden ist er Sinnbild tiefgreifender Strukturveränderungen und mindert die Attraktivität von ländlichen Gemeinden nachhaltig. Zugleich kann Leerstand aber auch Möglichkeitsräume schaffen, die es der lokalen Bevölkerung ermöglichen, die Entwicklungen in ihrer Gemeinde kritisch zu reflektieren und neue, innovative Wege zu gehen. Interkommunale Kooperationen und partizipative Prozesse mit Unterstützung durch Förderungen nehmen diese Möglichkeitsräume wahr und können so eine nachhaltige Entwicklung begünstigen.

Weiterführende Links

Alle aktuellen Aufrufe der Bundesländer:

77-04: https://www.ama.at/dfp/foerderungen-fristen/77-04-bml/das-wichtigste-im-ueberblick

73-10: https://www.ama.at/dfp/foerderungen-fristen/73-10-bml/das-wichtigste-im-ueberblick

Leerstand mit Aussicht. Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand:

https://leerstandmitaussicht.project.tuwien.ac.at/downloads/

Fachempfehlungen zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen in Österreich. Rahmen, Empfehlungen & Beispiele (Ergebnisse der ÖREK-Partnerschaft):

Literatur

Gernot Stöglehner: Strategie in der Raum- und Umweltplanung. In: Ders. (Hg.): Grundlagen der Raumplanung 2. Strategien, Schwerpunkte, Konzepte Wien: Facultas 2020, S. 13–28.

Isabel Stumfol, Elias Grinzinger, Sibylla Zech, Wolfgang Amann, Alexis Mundt, Elisabeth Leitner, Nina Sillipp, Josef Wallenberger: Leerstand mit Aussicht. Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand. Hg v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung III/7 – Innovation, Lokale Entwicklung und Zusammenarbeit. Wien 2023.

https://leerstandmitaussicht.project.tuwien.ac.at/